बर्लिन में इस वक़्त नाज़ी हुकूमत के दौर की जनता की अदालतों (1934-1945) पर एक प्रदर्शनी चल रही है. इन 'पीपुल्स कोर्ट' में उन लोगों पर मुक़दमा चलाया जाता था, जो 'देश के दुश्मन' माने जाते थे.

भारतीय नज़रिए से देखें, तो ये जानी-पहचानी सी लगती है. इसलिए नहीं कि हमारी मौजूदा न्यायिक व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था ने ले ली है (अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है), बल्कि जिस तरह के आरोप उस वक़्त जर्मनी की इन अदालतों में देश के दुश्मन करार दिए गए लोगों पर लगाए गए थे, उस वजह से ये नुमाइश जानी-पहचानी सी लगती है.

एक खदानकर्मी जिसने अपने इलाक़े के पुलिसवालों को कम्युनिस्ट विचारधारा के पर्चे बांटे थे. एक बैंक कर्मचारी, जिसने नाज़ी हुकूमत के बड़े ओहदों पर बैठे लोगों का मज़ाक़ उड़ाया था. एक साउंड टेक्नीशियन जिसने हिटलर पर तंज़ कसने वाली नज़्मों को लोगों के बीच बांटा था. और एक प्रॉपर्टी डीलर जिसने हिटलर को गालियां देने वाले ख़त भेजे थे.

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

एक मामले में अभियुक्त 22 बरस का स्विस धर्मप्रचारक था. उसे शुरू में तो बिना टिकट सफ़र करने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया था. बाद में पड़ताल के दौरान उसने क़ुबूल किया कि वो हिटलर को मारने की साज़िश रच रहा था, क्योंकि वो हिटलर को 'ईसाइयत और इंसानियत का दुश्मन' मानता था.

इस शख़्स को मौत की सज़ा इस आधार पर सुनाई गई कि, 'मुलज़िम ने जर्मन राष्ट्र से उसके मसीहा को छीनने की ठान रखी थी, जिस शख़्स के लिए 8 करोड़ जर्मन नागरिकों के दिल धड़कते थे, जिसके लिए आम जर्मन के दिल में बेपनाह प्यार था. जिसे वो पूजते थे और ख़ुद को उसका क़र्ज़दार मानते थे. जिस शख़्स की ताक़त और नेतृत्व की जर्मनी को आज सख़्त ज़रूरत थी

इससे पहले एक नुमाइश में नाज़ी हुकूमत के दौर में प्रेस के रोल पर रोशनी डाली गई थी. उस दौर में जहां नाज़ी-विरोधी प्रेस का ख़ात्मा कर दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर प्रेस ने 'नाज़ी हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए थे और कार्रवाई से पहले ही ख़ुद को आज्ञाकारी घोषित कर दिया था'.

विश्व युद्ध के बाद नाज़ी समर्थक कुछ पत्रकारों ने ख़ुद की पहचान बदलकर नए दौर के हिसाब से ख़ुद को ढालने की कोशिश की थी. लेकिन, आख़िर में उन्हें ढूंढ निकाला गया था.

शहरी नक्सलियों का हौव्वा

इस वक़्त जिस तरह से शहरी नक्सलियों का हौव्वा खड़ा किया जा रहा है. जिस तरह से बताया जा रहा है कि 'अर्बन माओवादी' पुलिसवालों और कुछ टीवी चैनलों की मदद से अपना असर, दायरा और नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि फ़ासीवाद लौट आया है.

प्रधानमंत्री यानी देश के मसीहा की हत्या की साज़िश रचने वाला 'विस्फ़ोटक' बेहद राज़दाराना अंदाज़ में पहले एक अंग्रेज़ी चैनल पर प्रकट होता है. वहीं वक़ील सुधा भारद्वाज की किसी कॉमरेड प्रकाश को लिखी एक चिट्ठी का रहस्योद्घाटन एक दूसरा आक्रामक अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल हांफ़ते हुए करता है.

ये ऐसे ख़त हैं, जिनमें ऐसी असंभव सी बातें लिखी हैं, जिन्हें कोई निरक्षर भी समझ जाए. इनमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं. पैसे का जुगाड़ करने का ज़रिया लिखा है. इसके तार कश्मीरी अलगाववादियों से लेकर पत्थरबाज़ों, मानवाधिकार के वक़ीलों, जेएनयू और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस के छात्रों से भी जुड़ते बताए जाते हैं.

फिर दावा किया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी और यूएपीए क़ानून का विरोध करने वालों से भी जुड़े हैं. कुल मिलाकर इन चिट्ठियों का संबंध हर उस संगठन और शख़्स के साथ बताया जाता है जिसे पुलिस और बीजेपी नापसंद करते हैं, इन हास्यास्पद ख़तों की विश्वसनीयता क्या है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है.

इनका मक़सद है बदनाम करना, डराना, ध्रुवीकरण करना, लोकतंत्र की बातें करने वालों के प्रति नफ़रत पैदा करना और मानवाधिकार की बात उठाने को ही बेहद बुरी बात साबित करना.

GETTY IMAGES

GETTY IMAGESवकीलों पर निशाना

अब तक तो पत्रकारों, रिसर्चरों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही इनमें फंसाया जाता था. साथ में उनके बचाव में आने वाले वक़ीलों पर भी आरोप लगते थे. ये महज़ इत्तेफ़ाक़ नहीं है कि आज वक़ील गिरफ़्तार किए जा रहे हैं.

आज आदिवासियों, दलितों और सियासी क़ैदियों की पैरवी करने वाले सुरेंद्र गाडलिंग से लेकर, तूतीकोरिन में स्टरलाइट के प्लांट के शिकार लोगों की मदद करने वाले एस वंचिनाथन और हैदराबाद के मानवाधिकार कार्यकर्ता चिक्कुडू प्रभाकर जैसे लोग गिरफ़्तार किए जा रहे हैं. प्रभाकर ने तो 'वाहियात' आरोपों के चलते छह महीने छत्तीसगढ़ की सुकमा जेल में बिताए थे.

जिन 'कॉमरेड सुधा' को विलेन बनाकर रिपब्लिक टीवी पर दिखाया जा रहा था, वो बहुत सम्मानित मज़दूर नेता, मानवाधिकार मामलों की वक़ील, पीपुल्स यूनियन ऑफ़ सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) की राष्ट्रीय सचिव हैं. वो इस वक़्त दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की विज़िटिंग प्रोफ़ेसर भी हैं.

बार काउंसिल के तय किए हुए पेशेवर मानक कहते हैं, "वक़ीलों को उस शख़्स की पैरवी करनी चाहिए, जिस पर जुर्म के आरोप लगे हों, भले ही दोष को लेकर उनकी अपनी राय कुछ भी हो. एक वक़ील को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी वफ़ादारी क़ानून के प्रति है. जो ये कहता है कि बिना पर्याप्त सबूत के किसी को भी सज़ा नहीं होनी चाहिए."

जो वक़ील इस बात को ईमानदारी से मानते हैं, उन्हें निशाना बनाकर पुलिस असल में ये कह रही है कि उसके ख़िलाफ़ मुक़दमे लड़नेवालों को वो वक़ील नहीं दुश्मन मानती है. इसका मक़सद दूसरे वक़ीलों को डराना है, ताकि वो संवेदनशील या विवादित केस अपने हाथ में न लें.

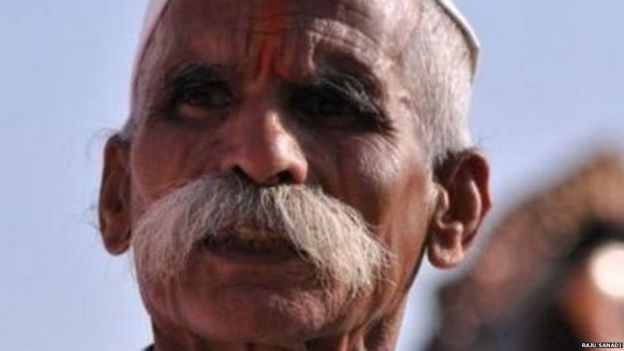

RAJU SANADI

RAJU SANADI

किसके लिए है क़ानून

हमें बताया जा रहा है कि क़ानून सिर्फ़ उनके लिए है, जो, सत्ताधारी पार्टी के साथ सहानुभूति रखने वालों का बचाव करते हैं. भले ही वो बलात्कार के अभियुक्त हों, पीट-पीटकर मार डालने के अभियुक्त हों या सांप्रदायिक हिंसा के मुलज़िम. अदालत परिसर में कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले वक़ीलों की जमात पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.

इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वक़ीलों को चाहिए कि वो एकजुट होकर अपने पेशे की हिफ़ाज़त करें.

6 जून को 'महाराष्ट्र के पांच लोगों', वक़ील सुरेंद्र गाडलिंग, अंग्रेज़ी की प्रोफ़ेसर शोमा सेन, लेखक सुधीर धावले, जंगल अधिकार कार्यकर्ता महेश राउत और क़ैदियों के अधिकार के लिए लड़ने वाले रोना विल्सन की गिरफ़्तारी का मक़सद भी एक संदेश देने के लिए ही है.

AFP

AFP

पुलिस ने पहले इन सब पर भीमा-कोरेगांव की हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया. फिर तुरंत ही 'राजीव गांधी की हत्या की तर्ज़ पर' पीएम मोदी की हत्या की साज़िश रचने का बचकाना इल्ज़ाम लगा दिया. इससे ये साफ़ है कि उन्हें पता है कि सबूत, संभावना और क़ानून के राज जैसी 'मामूली' बातों से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.

ये मामला हिंसा का है ही नहीं, वरना भीमा कोरेगांव की हिंसा के असली मुजरिमों को दंड ज़रूर दिया जाता.

ये तो इस बात का इशारा है कि 'जनता की पुलिस' पूरी तरह से अपने मालिक के पीछे खड़ी है, और उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार है.